南华县深耕科学教育,以“高位统筹、资源整合、课程创新、教师赋能”四轮驱动,成功创建“全国中小学科学教育实验区”,走出了一条县域中小学科学教育跨越发展之路。

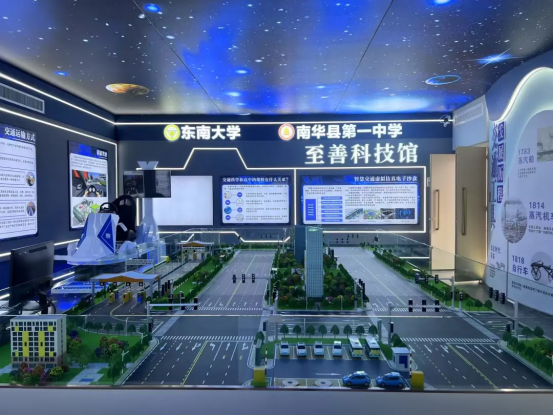

——高位统筹,建立县域科学教育推进机制。一是顶层设计破局。成立由县委、县政府分管领导担任组长的专项工作组,构建“1+1+2+X”工作体系,组建专家团队引领科学教育高效课堂,形成政府主导、专家指导、各校科学副校长负责落实、科技辅导员具体执行的工作机制。二是加大财政保障。近5年,全县科学教育资金投入逐年提升,从2020年421万元增长至2024年1221万元。三是科普场馆增量提质。全县有“至善”科技馆、校外实践基地等各类科普互动场地28个,系列科普活动覆盖学生10.1万人次,平均每位学生一年参加科普活动4.3次。

——资源整合,多方联动凝聚教育合力。充分发挥东南大学、中国石油大学等高校优势,给予师资、课程、资金等方面的支持,2024年投入450万元更新升级实验设施与科技装备,实现城乡学校科学教育资源100%全覆盖。因地制宜,深入挖掘南华地区彝族刺绣、野生菌以及红色文化资源,结合各校科技馆特色开发系列校本课程,研发了一批具有本土特色的STEM课程。积极打造“科普+乡村振兴”研学路线,如红土坡中心学校的“地热河谷探秘”、一街中心学校的“沃柑解码”、兔街中学的“茶园采茶”等,以科学教育为纽带,吸引社会资源反哺乡村,实现“教育强县—人才回流—产业振兴”的良性循环。

——课程创新,激活科学教育内生动力。一是筑牢“第一课堂”主阵地。把国家课程设为科学教育“第一课堂”主阵地,狠抓科学教育思维型课堂、深化教学研究、实地全员督课、创新教学评价,形成“培·研·督·评”闭环管理。二是激活“第二课堂”新引擎。深入挖掘本土优势资源,创建“一校一品”第二课堂。如民族中学的“人工智能”、龙川小学的“飞天系列”、兔街中小学校的“茶马古道”“茶文化”等。三是开辟“第三课堂”新天地。开展“东南大学—南华云上科学桥”“科学教育社会课堂”“华为科技小学堂”、科技研学、青少年科技创新大赛等科技活动,多元化的育人路径,让科学教育点状“开花”。

——教师赋能,打造专业化人才梯队。一是科学教育“主力军”提质增效。依托东南大学人才资源优势,聘请64位科学教育专家,配备专兼职科学教师313人,组建县级科学教育类名师工作室9个。建立“高校专家+教研员+骨干教师”三级导师制,组织科学教育专题培训20场次3007人次,每位教师年均培训超80学时,教师科学素养明显提升。二是教研成果激励。3项科学教育课题申报省级课题获准立项,4项州级课题顺利结题,24项科学教育县级课题立项,获得3项专利、7项省级科创奖、17项州级科创奖。南华学子荣获国家级科技竞赛类奖项3项、省级55项、州级162项,总体获奖率较上一年增长46.3%。南华民族中学学子在2024年世界机器人大赛总决赛中斩获BoxBot赛项空中格斗项目初中组2个全国二等奖,是初中组55支获奖队伍中唯一一所来自县城的学校。

未来,南华县将破“等靠要”思维,立“扎实干”理念,继续深耕科学教育,让更多山里娃的“科学梦”照进现实,为教育高质量发展注入新动能!